“刘院士,制造业领域的下一个时代,会是什么材料的时代?”

“我认为能引领下一个时代的标志性材料,应该是分子材料,我们甚至可以期待未来能进入原子材料的时代。”

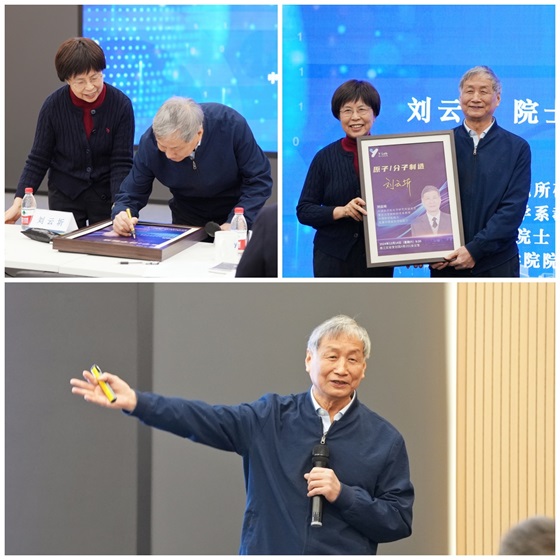

12月14日,在最新一期的高山讲堂上,国内分子材料与器件领域的先驱者之一,中国科学院院士刘云圻,面对在场观众的问题时给出了这样的回答。这位与共和国同龄的科学家,尽管头发已斑白,但目光依然炯炯有神,在座无虚席的讲堂里,他耐心地解答着年轻一代科研人员提出的一个个问题。

这是一场信息量很大的讲座。原子、分子材料,石墨烯,本征柔性材料,二维金属有机框架化合物……这些听起来有些复杂的概念,刘院士用其数十年来在分子材料与器件领域的深厚积累,简洁明了地为在场的科研工作者们“传道、授业、解惑”。

01

制造业是国民经济的主体,是立国之本、兴国之器、强国之基。先进材料的应用对制造业的未来发展至关重要,它决定了制造业能够达到的技术高度和创新水平。

顺着这个思路,刘院士指出了现代制造业发展的两个方向:一方面是制造越来越大的产品,比如大飞机、航空母舰和大型隧道挖掘机;另一方面则是制造越来越小的产品,从毫米、微米一直缩小到纳米级别的微小零件,最终可以达到原子级的精准制造。

如果能够直接操作单个原子或者分子,就可以像非常精细的乐高积木一样,一块一块搭建出我们所需的材料结构或功能器件,这就是所谓的原子、分子制造。

那么,为什么原子、分子制造更具优势呢?

传统的制造通常是“自上而下”的,即从一大块材料开始,逐渐削减和加工成想要的形状,但这种方法在做到一定精细程度后会遇到限制。而原子、分子制造,则以功能为导向,采用的是“自下而上”的方法,即从最基础的原子或分子开始构建,这样可以突破传统制造技术的极限,实现更精密、更复杂的制造。

为了实现原子、分子制造,科学家们已经研发了很多新技术。

在讲座中,刘院士介绍了可以让研究人员看到并移动单个原子的扫描隧道显微镜(STM)和原子力显微镜(AFM);可以一层一层地沉积原子,制造具有均匀厚度和高纯度薄膜的原子层沉积技术(ALD);可以在表面上精确放置原子或分子的化学气相沉积(CVD)和分子束外延生长(MBE)技术;还有开发二维金属框架化合物和共价框架化合物的方法,这些都是用来精准控制物质合成的新手段,能够让我们更好地控制和利用原子及分子级别的物质。

在分享中,刘院士时刻强调创新与跨学科交叉的重要性。对他而言,有一个值得骄傲的突破,就是将分子材料和光电子器件相结合。

在化学实验里,通常是一些“瓶瓶罐罐”,而刘院士却买了化学所里的第一台镀膜机,很多人都好奇,怎么搞化学的做起电子器件来了。在刘院士看来,现代科学是交叉融合的,不同学科的人合作来达到一个共同的目标,是更科学、更有成效的方式。

在过去的几十年里,硅一直是半导体工业的核心材料,用于制造晶体管和其他微电子组件。硅之所以成为主流,是因为它具有良好的电学性质、相对容易加工,并且成本较低。而碳材料也因其卓越的电学、热学和机械性能受到了广泛关注,特别是在高速、低功耗的应用场景中,碳材料中的石墨烯成为了未来电子器件的一个潜在候选材料。

2004年,英国曼彻斯特大学两位科学家安德烈·杰姆和克斯特亚·诺沃肖洛夫用胶带剥离法成功制备出单片石墨烯,证明了二维材料是真实存在的,并因此获得2010年诺贝尔物理学奖。

刘院士指出,石墨烯不仅具备高强度、优良的载流子迁移率、高导热系数和良好的透光性,而且尽管强度很高,但其重量却异常之轻。然而,他同样承认,当初学界提出的用碳电子学替代硅电子学的愿景,在实践过程中遇到了不少挑战,如石墨烯的可控制备及其电学性能的调控等问题,使得这一设想尚未完全实现。

此外,刘院士还介绍了本征柔性电子学概念,以及未来显示的重要发展方向之一:柔性电子显示技术。他认为,万物皆显示已成为可以预见的未来,柔性显示将是未来显示技术的重要发展方向之一。

近年来,刘院士团队从分子科学基础、形态学的要求以及跨尺度模量适应能力等层次首次定义了本征柔性的概念,得到了业界的广泛认可与关注。与传统的柔性不同,本征柔性主要依靠材料本身的柔性,而不是通过物理柔性或者结构柔性来实现的。

这种通过柔性连接的分子材料,其特点是能通过分子设计来改变结构并改变性能,刘院士认为,这一特点在硅电子中很难做到的。而本征柔性神经形态光电子器件作为下一代智能可穿戴设备、硬件植入和仿生机器人的必然组成部分,对人类未来的生活方式也具有极其重要的意义。

1949年2月,刘云圻出生在江苏靖江的一个农民家庭。刘院士的父母一直非常重视教育,希望孩子可以通过读书改变人生。从学生到农民,从农民到工人,从工人又到学生,后来成长为一位科学家,可以说,这波澜起伏的75年,刘院士的人生经历与国家发展脉络紧密相连。

刘院士感慨道,相较于过去,现在的年轻人拥有更为优越的学习和工作条件。甬江实验室这样的新型科研机构,为年轻科研工作者提供了一个绝佳的研究平台,促进了来自不同学科背景和研究领域的年轻人之间的交流与合作,有望催生更多具有开创性、前沿性和引领性的科研成果。

石墨烯材料如何更好地在高端领域实现大规模应用?如何在先进材料领域形成独特的优势?如何通过跨领域探索扩大单一材料的应用范围?……在提问环节,来自实验室内外的科研工作者和相关领域的政府部门、和企业代表纷纷提问,就自己关心、疑惑的问题,与刘院士开展了深入交流。

刘院士建议年轻的科研工作者在选定长期深耕的研究领域之前,应思考三个关键问题:该领域是否具备原创性?是否具有引领性?是否有产业化的潜力?如果答案均为肯定,那么便可以大胆地在这个领域深入钻研,因为它很可能成为一个值得投入数十年心血的方向。

“一旦方向确定,所有在研究过程中遇到的问题,只要认真努力都可以克服与解决。目前国家层面对科学研究有很大的支持,如果能将材料、加工技术、器件、集成等真正组织起来,我们是有希望领跑的,我始终看好分子材料领域的发展前景。”