微型机器人在患者体内灵活穿越血管迷宫,直达病灶精准治疗,减少手术创伤,提高安全性;科学家不再依赖小白鼠,使用芯片上的肺装置实验,就能直接研究不同药物对新冠病毒的疗效,极大加速了治疗方案的发现过程;显微操作机器“外科医生”,精确挑选最强壮的精子,并稳稳地将其注入卵细胞中,大大提高了受精成功率,为无数渴望孩子的家庭带来新的希望……这些曾经带有科幻色彩的医疗技术,正随着微纳操作技术的进步逐渐成为现实,令个性化、高效医疗有了更多可能。

近日,甬江实验室智能控制与系统研究中心团队因在类器官微纳操作领域的出色工作及影响,应邀以《微纳操作的物理机制:基础与应用》(The Physics of micro-and nano-manipulation:Fundamentals and applications)为题,在国际著名综述类期刊 Physics Reports 发表长篇综述论文,全面总结微纳操作技术基础原理、关键技术、高端仪器及在生物医学领域应用等方面的最新成果,并展望微纳操作技术的未来发展。

Physics Reports 创刊于1971年,是物理学和交叉学科类久负盛名、最具影响力的国际综述性期刊之一,每年发稿量约50篇。一般来说,该刊每期只发表一篇论文,全部由杂志编辑邀约在全球相关领域做出突出贡献的专家学者撰稿,对相关领域的发展具有重要的引领和指导作用。

显微镜,作为精密工艺与尖端科技相结合的产物,为我们开启了探索微观世界的大门。它不仅是科学家们手中不可或缺的研究工具,更是在探索自然奥秘的旅程中,引领我们深入理解物质结构和生命本质的关键向导。随着生物医学的发展,在显微镜下对微小生物进行精细操作的需求日益增加并已步入微纳尺度。

想象一下,如果医生能够在显微镜下直接“动手”修复细胞,这听起来像是科幻电影中的场景,但这就是微纳操作技术追求的目标。微纳操作像是给显微镜装上了极其精细的手指,让科学家们可以在细胞甚至分子层面进行精确控制。这项技术不仅有助于深入了解疾病机理,还能开发出更精准、个性化的治疗方法。

然而,微纳尺度下的生物对象非常特别——它们很小但又很活跃,容易受到外界影响而受损,这就要求在设计操作工具时必须考虑材料的选择、控制精度等多种因素。面对以上难题,越来越多的科研人员意识到,想要突破现有微纳操作技术在感知、控制、驱动方面的技术极限,全面提升微纳操作控制系统的核心性能,需要物理、控制、材料、生物等多学科的交叉与深度融合,才能取得从基础理论到实际应用的突破性进展。

“一次与师兄的交流,打开了微纳操作这一新世界的大门,至今我在这一领域已经有十年的积累,也是时候进行阶段性、系统性的梳理和总结了。”本篇论文第一作者、甬江实验室智能控制与系统研究中心研究员庄松霖如是说。

庄松霖(中)

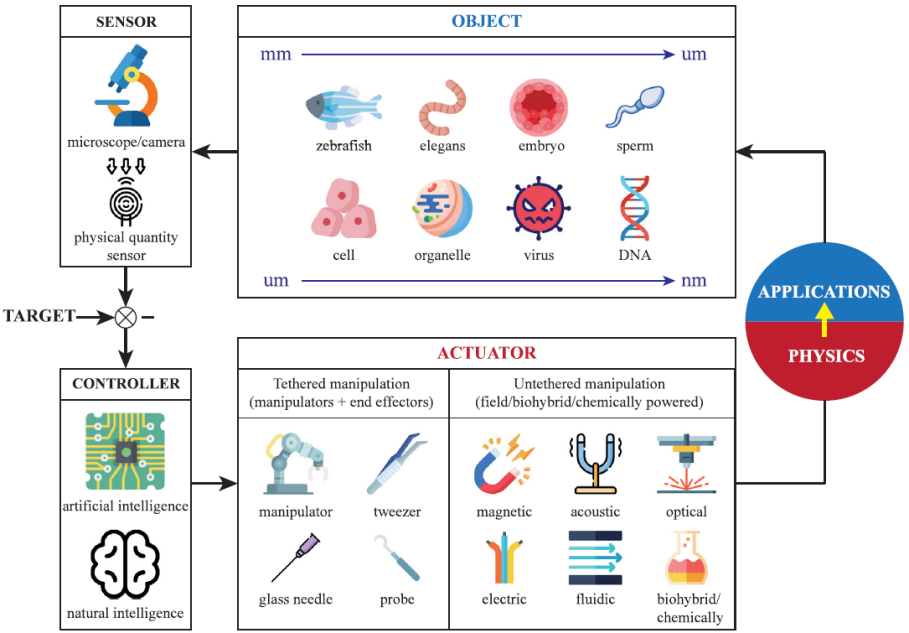

在本篇综述论文中,科研团队从微纳操作控制系统的基本架构出发(图一),围绕微小模式动物(毫米尺度)、细胞(微米尺度)、DNA(纳米尺度)等不同尺度生物对象的特点,介绍了面向微纳尺度生物对象的状态感知技术、基于人工智能和大脑类器官的智能决策框架,并重点综述了基于多自由度精密运动机构以及磁场、声场、光场、电场、流体场等多物理场的微纳操作驱动方法。

图一 微纳操作控制系统的基本架构

那么,如今微纳操作已有哪些令人惊叹的技术?

用无形的手抓住纳米级别的物体,通过磁场来实现对极小颗粒的操控的“磁镊”;给细胞做一场微型音乐会,利用声音波形创建三维空间内的定位点,使它们按照特定位置排列的“声全息”;给大脑里的开关加上了遥控器,借助光照调控神经元活动,来研究神经系统的工作原理或者治疗某些精神类疾病的“光遗传”。在这篇综述中,科研团队介绍了几种基于不同物理场驱动的创新技术,并总结了这些创新技术在生物医学基础研究和临床转化中的实际应用。

据介绍,为了让这项技术能够惠及更多人,微纳操作技术将逐步进入标准化、智能化与商业化的阶段。在这个过程中,其经济性和易用性将使小型实验室和个人研究者能轻松获得这些先进的工具,从而加速科学研究,推动创新。“这不仅将开启一个全新的科研时代,还将让更多人受益于科技进步带来的福祉。”庄松霖满怀期待地说。

论文链接:https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0370157324003004

智能控制与系统研究中心

智能控制与系统研究中心聚焦高端仪器装备中的控制难题,面向生物医学和电子制造高端仪器装备开展研究,旨在解决高端仪器装备中的科学问题,形成核心关键技术,研制世界领先的高端仪器装备。该中心是由来自控制科学、机械工程、计算机科学、生命科学等领域的人才组成的多学科交叉型研究团队,与国内外知名高校和企业保持长期的交流与合作。