北京时间7月26日凌晨,《科学》(Science)上新,题为“Borrowed dislocations for ductility in ceramics(借位错机制实现陶瓷拉伸塑性变形)”的论文在线发表。这项科研成果由北京科技大学、甬江实验室的陈克新研究员团队,北京工业大学的王金淑教授团队和香港大学的黄明欣教授团队共同完成(按通讯作者排序),在世界上首次实现了陶瓷的室温拉伸塑性。

陶瓷材料因具有耐高温、耐腐蚀、硬度高、轻质等优异特性,已成为先进装备、能源、半导体、医疗等领域发展的关键材料。然而,陶瓷材料天生脆性的短板严重限制其在高端技术领域的进一步应用。因此,研制室温下具有韧性和塑性的陶瓷成了几代陶瓷材料科研人孜孜以求的梦想。

2022年,陈克新团队通过相变滑移机制首次实现了氮化硅陶瓷20%以上的压缩塑性,成果发表于《科学》。接下来,就是向难度更高的拉伸塑性发起冲击。

更难,难在哪儿?陈克新研究员解释:在压应力作用下,陶瓷内的缺陷(如微孔、微裂纹等)趋于“闭合”,令陶瓷能承受住较高的压应力,诱导相变或位错形核,从而有可能提升其压缩塑性。但拉伸状态下,这些缺陷呈现“打开”的状态,承受拉应力时,缺陷会迅速扩展,引发材料断裂。

加之陶瓷由极强的离子键或共价键结合,令陶瓷内发生位错形核所需的应力极高。因此,陶瓷所能承受的拉应力远远低于陶瓷内位错形核所需的应力。通常情况下,在位错形核前,陶瓷就早早开裂了。

基于上述原因,材料界普遍认为陶瓷在室温下的拉伸塑性低于0.1%,也很难像金属材料那样通过“位错工程”来提高塑性。

探索未知,是科创人之志。跨学科协同攻关,则是解顶级难题的有效路径。为高效破难,陈克新科研团队联合北京工业大学王金淑教授团队、香港大学黄明欣教授团队开启了对室温陶瓷拉伸塑性这一世界性课题的研究。

大量位错运动,令金属具有了拉伸性塑性。如果陶瓷内部可以源源不断地产生位错,那陶瓷不就能像金属一样具有塑性了吗?但陶瓷极高的位错形核能令其天然地无法持续产生位错。

那,如何让陶瓷内部持续产生位错呢?科研团队有了一个大胆的想法——向金属“借”位错。

可是,向金属“借”位错并非易事。金属位错通常会在金属-陶瓷界面处积塞,难以“穿入”陶瓷内部。这就犹如要穿过一面没有门的硬墙。而大量位错扎钉在界面处将带来极高的应力集中作用,导致界面快速开裂。

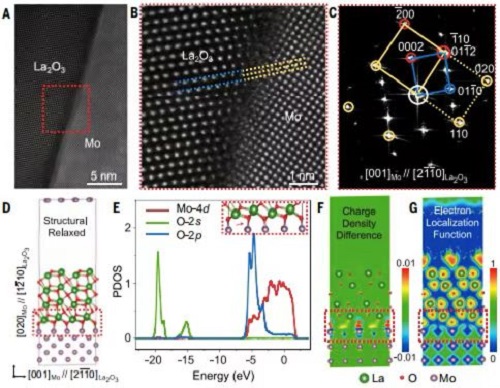

如何成功“借”来位错?界面定制很关键,得满足两点要求:第一,化学键成键。成键是为了将金属-陶瓷界面牢牢“粘住”,从而可以承受住大量位错穿过时引发的应力。第二,晶面连续。连续是为了降低位错传递的势垒,减少位错的塞积以及降低应力集中。

La2O3/Mo界面经过精心设计和优化,以促进位错滑移。Science图

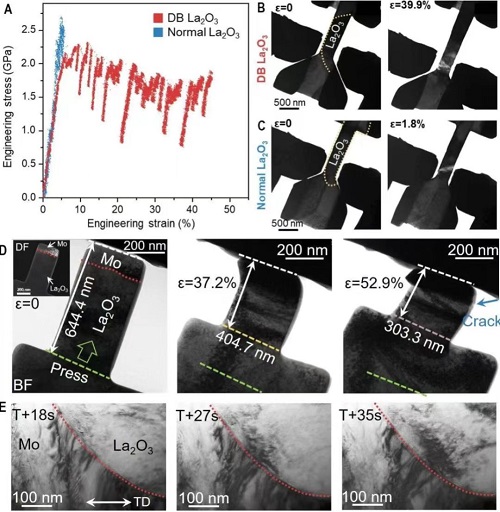

厘清了界面设计要点之后,科研人员受到外延生长概念的启发,通过烧结工艺调制,成功制备出具有化学键结合的有序界面。并借助甬江实验室以及国内其他高水平院校的检测平台,通过大量的原位或离位透射实验清楚地观察到大量金属位轻松地穿过界面、穿入陶瓷的动态过程,以及穿过后的证据。

“借”到位错后的陶瓷,塑性变形能力几何?测量结果显示,纯陶瓷晶体拉伸塑性可达39.9%,强度约为2.3 GPa。室温下陶瓷拉伸塑性“不可能”终于变为了“可能”!

具有有序界面结构的La2O3陶瓷成功从金属中“借”位错,并实现陶瓷拉伸和弯曲变形。Science图

同时,科研团队还通过第一性原理计算,从能量角度分析了有序界面传递位错的可行性,多角度验证了“借位错”的可行性。

本项研究董丽然、张杰和李亦庄为共同第一作者。其中,董丽然和张杰均为甬江实验室研究员,毕业于北京工业大学;董丽然与李亦庄合作于香港大学。陈克新研究员为第一通讯作者,北京工业大学王金淑教授和香港大学黄明欣教授为合作通讯作者。

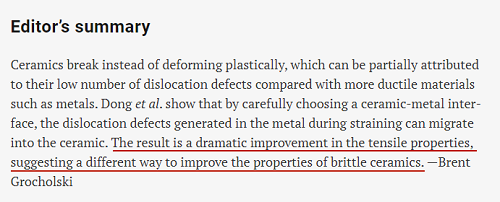

《科学》杂志稿件编者按

“陶瓷不同于金属,由于内部的位错缺陷数量极低,导致陶瓷在断裂前不会像金属一样发生塑性变形。董丽然等研究人员精心设计了一种陶瓷-金属界面,在应变过程中可以把金属产生的位错迁移到陶瓷中。这种全新的方法实现了陶瓷大变形拉伸塑性。”《科学》杂志编辑如是评价。

接下来,为科学研究的接续加速,甬江实验室将会与北京工业大学、香港大学和北京科技大学等科研单位继续紧密合作,深耕陶瓷脆性难题,以此引发众多领域的“技术革命”,开启“新石器时代”。